戀上單人床

戀上單人床

都市生活強調個體理性,每個人努力應尋找自我的空間。有人認為,在肩摩踵擊的生活,僅有的個體就是夜歸後躺上的單人床。週末醒來,亮起床頭燈,手執《一個紅衛兵的自白》,身旁再放本《松鐵樹》,即使足不出戶,總以為在文字間穿梭,就能讀透文革的痛苦經驗。個體的自由,就是連午飯也懶得吃,眼簾半關,赤裸上身,手執的文字總會令單人床的主人打個呵欠,然後又再安然入夢。很多人總以為,單人床代表著一切無需向任何人負責的個體解放空間,它的設計僅僅足夠自己享用,客觀條件將會阻礙他人介入。一個枕頭、半張簿披,就能佔據大半張單人床,令外人不得進入,連朋友也謝絕探訪,有人不自量力想強然進入,只會倒地收場。

一個長處單身狀態的都市人,休想閱讀到半紅的床頭燈,Miles Davis的Fredie Freeloader音樂凝造出來的氣氛結構 — 情侶就是單人床理性神話的掘墓人。理性主義者閉上眼簾後,眼前出現的可能是開會議程、邏輯辯證、社會理論,思前想後form到個argument,可能就安心進入夢鄉。一張狹窄的單人床,怎能容納一對身高一米七的戀人,肩並肩分享著杜斯托也夫基的《罪與罰》?他們不會理解。讀到主人公Raskolnikov,一個俄文名字,忽然一起停止誦讀,既語塞又想發笑的尷尬場景,往往是漫漫長夜,一邊呼吸對方體味,一邊互相調情的開始。讓他們再努力,腦海也不能閃出這些單人床的經驗記憶。這就是一味強調理性者心中的綠洲,可遠觀但只能長久追逐。

一張單人床,通常都不夠空間放一對枕頭,令人覺得單身隻影本應理所當然,但枕頭兩邊總會有些無聊的空位,晚間輾轉反側,很容易趺入下陷的空隙。枕頭兩邊,就好像一些正等待填補空白。單人床的空白是戀人才能處理,放個半圓形豆袋還是攬枕,指向的不單個體的享受,而是想辦法彌補單人床的缺陷,只有改變使用單人床的策略,情侶才能分享一張單人床。這是一種藝術,單人床面積本身只提供一人。情侶要擠進去,通常每次也遇到轉身等問題,她們一定要有默契,並用且長時期互相配合,否則很容易把對方踢下床,或會壓著自己的手,或者弄傷自己脖子甚至對方的身體。理性做不到這種藝術,即使他們繼續空想單人床是個體的化身,可以隨便佔據,不管上面放著的是半圓形豆袋,還是純白的枕頭,只要單人床的人數是「一」,臥在上面的是「人」,就算發揮了是單人床的功能。對於男女跟單人床關係,他們頂多呈現出日本AV電影中的活色生香 — 加藤鷹大戰川島和津實,完事後便各自歸位,此終單人床就是單人床。從電腦前的幻像,到單人床的感覺,戀人的空間經驗跟單身理性主義者可以是天壤之別的。

一張情侶分享過的單人床,除了記憶、感覺,也滿載氣味,當她們發覺有人將要進入情侶私人地帶,戀人的一方就會像雄雞一樣,豎起尾巴向入侵者示意,將要把它踢出這個充滿著空間記憶的地方。當你目擊第三者漠視戀人放在床上的物品,例如一個半圓的豆袋枕頭被當成坐墊,感覺就會更加矛盾。即使知道來者非惡,但再三好言相向,他依然視單人床為冰冷的木製品,無視物件是連帶著的感受、記憶的床舖,縱使它們還依稀存在,甚至日漸消失,單身理性主義者總是被理性主導,腦袋被論點式思考充滿。魯莽跳上戀人分享過的單人床,對床上的東西置之不理,倒頭便睡,即使口水鼻涕也在所不辭,一睡便是十幾小時。坐在旁邊目擊著這場面,可謂慘不忍睹,而且百感交雜。

最近一位朋友因住屋問題,暫時搬到我宿舍居住,房屋的空間有限,我被迫要背叛自己的記憶:跟女朋友分享過的單人床失守了。它要讓位給朋友。可是,我房友經常跟他女朋友同住,所以對面經常有一張空床。但即使這樣,朋友總要強行佔據我的單人床,還說女朋友從前留給我的枕頭特別舒服。他總會將豆袋放到腰後,坐在上面閱讀手上的《一個紅衛兵的自白》,而且每次也會以閱讀為藉口,不會睡在這張殘留戀人氣味的單人床。他這樣做,其實已經掠奪了情侶的最寶貴的資產。最後他當然懶得移動,愉愉地睡著。

最近天氣寒冷,我的房間沒有充夠的披,他提出兩人「媽鋪」的論調,而遲遲也不肯從自己家帶回一張厚披,最終我被迫跟他睡在一起。單人床跟朋友的關係,總令人矛盾。我很喜歡招呼朋友到來,甚至願意跟他們分享自己的東西,他說我的房間是行共產主義,煙酒這裡是共享的,我還跟朋友開過玩笑,說等我拿到獎學金,就會設立一個404大麻基金,房間的門長期不會上鎖的。但當我堅持要將朋友趕到另一張床,他就說我搞私有化,這種想法仿佛成為了罪行。我不想被說成小資產階級,但對單人床的總是很執著,腦海裡有一個結,上學期每晚也會跟女朋友迫在單人床上閱讀,她難開後,我總討厭別人觸摸我的床舖,我希望這種經驗不會被說成小資產階級情義結。

最近天氣轉冷,我被迫要跟朋友睡在一起。每晚我也會要求他睡在床尾,寧願他轉個方向,只要他在我的視線範圍內消失,我就當自己的看不見單人床正存在著第三者,這樣起碼令自己舒服一點。在整個推唐的過程,我不由自主找出千萬個藉口,說他夜咳、單人床太擠、同性相斥等等,我只求看不見這位一個男性寢邊,每次想起空間回憶、空間經驗也一併被強行佔據,心有不甘,而且會有失眠的情況。每晚入夜,我總想裝著反訓,乘機把朋友踢出單人床,或搶去他身上的披,讓他感到麻煩,自行轉到對面的床位,當然,我從來也沒有成功。

情侶使用單人床的經驗,總是「一個人嫌闊,兩個人嫌窄」,強調理性的人,對這句說話的解讀,當然是錙銖必較,跟你計算床的空間設計,甚麼體積的人才適合使用那種單人床,設法令單人床不闊也不窄。但對於一對情侶,「一個人嫌闊,兩個人嫌窄」的意義卻有所有同,至少不單涉及窄與闊的面積關係。情侶的經歷,總是夾於嫌闊與嫌窄之間,從閱讀、調情、皮膚接觸、呼吸對方體味的經驗,雖然不是單人床的設計出來,但卻是單人床才能造就。最近市建局搞的灣仔重建項目如火如荼,官方聲稱會按地積比例照價賠償予街坊,聽起來是非常科學理性,有人總能夠按數理建築等學科知識,計算出街方因重建而失去的金額。但如果按這種邏輯推理下去,我的單人床被佔據後,所失去的氣味、經歷、記憶、鬱結,應如何賠償?理性的單人床設計,當然沒有預計這種張力存在,但為何人對空間的經驗、感受,總不納入理性範圍內一位解讀處理?

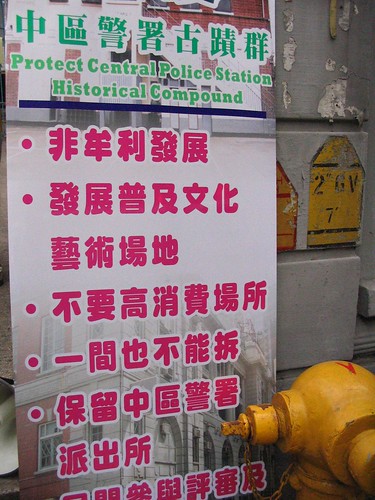

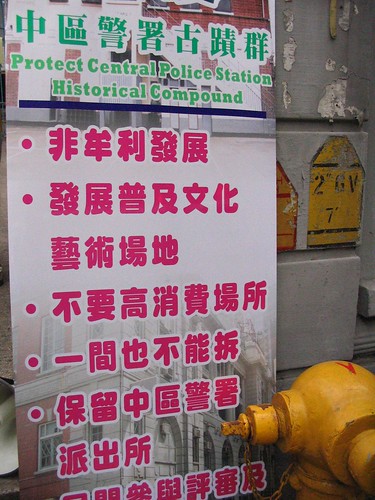

興築物有天先價值嗎?

前天跟一位朋友通電話,她是搞古蹟文物的,歷史建築研究的。

話說跟他談起近年一些民間組織也參與文化、保育、歷史建築的工作,部份還走到前線,跟政府有不少直接的接觸,間中還會擦出火藥味。我問那位朋友,你會跟他們合作,參與保護地區文化古積工作嗎?

她說:「很多時她們做事都有政治立場,我是搞古物古積的,跟他們不同。有時他們連什麼叫古積也不知道,怎樣判斷,我最想做的是給他們知道什麼是古積,我是搞文化及歷史研究的,他們不會做,也不懂這些東西。所以連自己的觀點也不太清楚就去跟政府接觸,不太認同。」

我想他的意思是,有些組織關注歷史古物古蹟時,會注重它周邊的社區市民怎用這個地方,這棟興築。對居民來說,古蹟的意義不是死的建築,而是他們多年使用,日去夜去之後,建立出來的社區意義。例如童年的回憶、設計者從來沒有想過的用途(例如小朋友愛在遊樂場上食雪糕等等)。民間組織在爭取的過程中可能沒有做過很多歷史考古的研究,但要保護的可能是居民的空間,多年來用出意義的「死」地方。

朋友對長春社的評論令我想到,一件物件是否有他先天的價值?

現在香港談文化保育,我們可否一起找到地方研究觀察,先追溯歷史、再看看它怎樣被使用、進而產生了一些未有人計算、記錄,但經已在社區中間廣為流傳的價值?

都市的病態規劃與管理

最近我的朋友阿丙撰寫了一篇評論天水圍屋苑規劃的文章,他對香港的社區正走向「高度 理性化」的規劃及管理模式致嚴厲的批評。而這篇卻令我想起上星期於嶺南永安廣場發生 的一段小插曲……記得上星期某天,我在學校圖書館溫習了兩小時,有點身心疲累、腰酸背痛,於是致電友人相約在永安廣場聊天休息。

可能學期快將結束,同學也正在忙於留在房間溫習功課,所以廣場上人煙單薄、門可羅雀。我獨個兒躺在廣場的石檯上,仰望藍天白雲,深呼吸一口清新空氣,實在有豁然開朗的舒暢感覺。突然一陣對話機嘈音由遠到近傳過來,一位保安員拍拍我的肩膀,對我說管理公司最近有新政策,不准同學於廣場躺臥,以免有阻觀瞻,當時實在有點掃興,很想與他理論一番。心想:「學校是同學的地方,為何待在廣場上舒展一下肋骨也要被嘮叨一番?」但眼見他也只不「打份工」,不想為難保安先生所以我拖起疲累的身軀站起來繼續等待朋友。

其實這種情況在近年的香港比比皆是,不只是嶺南的校園,甚至連政府、地產商,以至屋苑內的外判管理公司,他們對於如何掌握空間規劃及公眾應如何使用空間等議題也日見狹窄、短視及「非人化」。這種空間的「掠奪」,筆者並不認同它是「美化社區」,而是一種過度理性化的管理模式。最終只會引伸出一連串「非人化」後所產生的社會問題。至於它們將會或經已引發了甚麼的社會問題,筆者暫不作評論,大家可以先細讀下文,有時間的話希望大家回應深化討論。Fredie

天水圍的設計 阿丙

從錫安教雙氧水事件,到恒安的倫常慘劇,公共討論多集中於該社區的人口組成 (如大量新移民、低收入家庭) ,及政府公共資源之不足 (如社工、警方) ,然而該區的社區設計與都巿規劃,亦可是引致或加劇各社會問題的重要元素。

天水圍跟其他社區的一大差別是政府及地產發展商的高度規劃。這裏沒有舊區,區內居民的生活所需,大多依賴於當局及區內最大地產商 (李大財主) 的規劃設計,不幸是兩者在區內的規劃同樣專注於管治性,這導致天水圍區的社區隔離特別嚴重,社區網絡難以建立,居民更易處於孤立無援之境。先談公營房屋,天水圍區的公營房屋設計,普遍著重的是管治的方便性,除天耀這較早期公屋的設計較開放,其他的多設上圍牆,僅餘三兩出口,依循的是犯罪學理論的管治考量,其代價是居民流通的便利及因圍牆帶來的隔離感。

天水圍屋住戶跟商舖比例之低,恐怕是全港公營房屋之冠。若跟正在拆卸的早期公屋牛頭角對照,可發現牛頭角雖只得十二層高,但幾乎每層地下皆為商舖,由於量多租廉,經營者多為內居民,販賣貨品五花八門而價格低廉,既為區內帶來近一成的就業人口,亦成社區建立的重要基礎。相反,天水圍的商舖數量少,部份屋苑住戶數千卻沒有商場(如天華或天逸苑),舖少租貴貨品貴,對區內低收入家庭而言,生活消費不便宜卻極度欠缺謀生機會,生活之艱難可想而知。像其他新巿鎮,青少年是天水圍的重要組成,但區內大多屋苑規劃卻似並沒有顧及他們的需要。難找青少年需要的球場與空地,代之以井然有序的長廊公園。對規劃者言,居民最好只是踱踱坐坐,因青少年們大量聚集是失序,跑跑跳跳是危機。

至於私營房屋,區內李財主住宅群的最大特色是隔離區 (ghetto) 式設計,該設計在不少西方及第三世界國家是可恥的標記,標示的是種族或階級的隔離與壓迫。在天水圍,此屋苑設計不單將內人與外人區隔,更成了附近公營房屋居民享用區內最大公共資源 (天水圍公園)的重要障礙。廷綿數百公尺的圍欄,將天水圍巿中心段段分割,天水圍不算大,卻佈滿冰冷的街道。也許天水圍居民更需要的,不是更多的社工,更多的警力;而是一個更便於居民生活,更利於社區凝聚的都巿設計。住屋的意義,不在規劃者管理的便利,而在於居住者生活需要的滿足。阿丙

消失中的利是封

消失中的利是封(轉貼自Inmedia獨立媒體)

座落利東街近十九年,利東街一家印帖鋪憑著經營良久的口碑而聞名中外。據印帖鋪的店東說:「我們不但有本地客,而且很多外國遊客都知道利東街的志成,每次來港都會帶點利是封、喜帖回去當手信﹗」

跟其餘的印帖鋪一樣,利是封鋪擁有廣闊、穩定的客戶網絡,店東李小組(化名)說十九年的艱苦經營,為她們打下了穩健的商譽及知名度,對一間沒有龐大資源進行廣告宣傳的小商戶,這些才是她們最寶貴唯資產。如果鋪頭的命運與其他商鋪一樣要面臨清拆,那麼她們預計市建局將不會理會利東街社區商戶的聲音及訴求。但一個很重要的問題,是為何她們堅持一定要留低?

利東街雖然是灣仔最蓬勃印帖業基地,但商戶不但沒有被業內競爭所淹沒,各種印帖生意反而能夠在這個市場之中各自各精彩,找到自己的位置。李小姐解釋說:「我們主要是做利是封生意的,而其他喜帖鋪也有各自的擅長、各自的家傳之寶。商鋪有時會互相介紹客戶,特別是外國遊客,才會令利東街的印帖業興旺」。

用「客如輪轉」去形容利東街的帖業就最好不過,如果說李小姐的商鋪一枝獨秀的原因是戰勝同業,不如說這是利東街印帖業十多年互助下的成果,在經濟發展的過程之中,她們建立了一個共生的經濟倫理關係。現在,李小姐最大的焦慮就是廿多年建立的網絡。利東街的商業是互相依靠才能活著,清拆後就不再「共生」而是「共亡」。她說:「這不是少少的金錢、新的地鋪能夠彌補的,何況市建局的賠償更談不上在同區找另一個地鋪,就算找到,多年來建立的商譽、網絡會就此消失,這不是單只是物理上的財產賠償問題。」

面臨清拆,「清場」勢在必行,究竟李小姐如何面對?她心目中有沒有預算與市建局討價還價?她說:「怎可能為了方便發展就不顧居民,一味只會拆?要清拆,又不作出令滿意的安置賠償,這是一個不負責任的做法,有時真係好嬲﹗我們堅持聖雅各啞鈴方案,最重要是把我們留低。我們是做小生意的,志成一要搬走,我們就什麼都沒有了,這個政府與日本仔時期的政府有何分別?當時政府要你走,還要取埋你條命,現在的政府除了不取我們的老命,我看不到跟日佔時期有何分別﹗要與市建局議價談何容易?政府要我們走,我們沒錢打官司。如果真是要結業,我們首先是要想想員工的就業問題,那有精神時間打官司?」

李小姐的經驗牽涉一個更深層的問題,就是政府在「必要時」能夠行使法理依據迫使居民遷出,但行使的手法又不太恰當,才會令居民如此懊惱。正如上面提到,現在居民一方面擔心清拆後的生意發展,另一方面又要處理老伙計將會面臨的失業問題。有別於一般人的誤解,利東街關心賠償的金額之餘,也在考慮共生了廿多年的商業倫理關係。即使市建局將利東街的生態網絡遷往另一個地方,這個自然生長出來的經濟體系很可能會因為周邊環境不能配合而自然死亡,香港的雀仔街就是一個很好的例子。

所以,要論賠償就要將社區歷史、文化、商譽、社會網絡的經濟損失亦一併納入,才能將社區生態的損害減至最低,還要合乎可持續發展的原則。「以人為本」的城市規劃是要顧及社區的生態考慮。李小姐利是封客戶網絡消失,不但意味著社區經濟的破壞,還會連同灣仔區內的旅遊業也一併損害。

利是封的消失,又怎會是數萬元的遷徙賠償那麼簡單?

http://www.inmediahk.net/public/article?item_id=9099&group_id=11